(元代西游记)“ 磨合罗 ” 考 第一部分 对现有存在各种推论的否定分析

元杂剧西游记,也就是“杨东来批评西游记” 当中写到唐僧师徒路遇火焰山, 孙悟空与铁扇公主见面介绍自己时说:“ 大唐三藏国师摩合罗俊徒弟孙悟空来求见”。这句话非常奇怪,因为唐僧在之前的第一折“ 之官逢盗” 时已经写明了身份是“毗庐伽尊者托化于中国海州弘农县陈光蕊家为子”,名为陈玄奘, 幼名唤作“江流”。那么孙悟空这时介绍自己时所说的话是什么意思呢?

首先,这里可能有两种理解。第一,大唐三藏国师的名字叫“摩合罗俊”,而孙悟空则是他的徒弟。这种解释我认为是不成立的。 原因是我查了梵语的汉字译音, 并没有“摩合罗俊”这样的词汇。前后文也不存在突然出现“摩合罗俊”这样的名字的理由。我倾向于认为这种解释很难有意义。

第二,大唐三藏国师的名字叫“摩合罗”,而孙悟空则是“俊徒弟”。我觉得这个解释是成立的。原因如下:

这是2009年8月扬州晚报中的篇有关“磨合罗”也就是“磨喝乐”的文章。文章里面已经非常详细的记述了有关“磨合罗”的详细信息。尽管标题中写磨合罗起源于扬州,但是实际上磨合罗何时出现在中原并不可考。我把文中对于磨合罗介绍内容归纳如下:

1. “磨合罗”是唐、五代、两宋时期非常著名的民间玩具,其外形是一个男孩坐或者站立在莲花当中,也有后来衍变成为孩童手持莲花等等各种形象。它含有求子的寓意。

2. “磨合罗”这个名称来源于梵语译音, 今天被解释为两种可能:

那么上面这样的对于磨合罗的解释是否成立呢?我认为是不成立的。理由第一点,摩呼罗迦这个译名,按照罗马字翻译是“ Mahoraga 或者 Mahiraga”,按照构词法分析可以拆解为前半部分 “摩呼” 和后半部分“罗迦”。 “摩呼”为“大”的含义, 这与另一种译音“摩诃”其实都是一个意思。而“罗迦”意为蟒,“罗”与“迦”是不能分开的, 分开就无法表达出意思。后半部分按照佛教梵语汉语译音是“那迦”,其梵语罗马字译音为“Naga”, 意思也可以是指龙。敦煌壁画中有对佛教中的“龙王”有明确的形象(龙王礼佛图 五代):

可以看到, 佛教中龙王的外形是人身蛇尾。说明其最早是来源于蛇崇拜。而“摩呼罗迦”的外形按照佛经中关于翻译这些名词的辞书如唐代的慧琳著 《一切经音义》卷二五写为 “摩睺罗伽,新云莫呼勒伽。此云胸行神,即大蟒虵也。”

宋代的普潤大師法雲写的“翻译名义集”中:

因此,从“摩呼罗迦”衍变为“磨合罗”的想法缺乏支持, 因为“磨合罗”这个称呼并非是今天对于过去模糊不清的概念的误称,而是自唐宋以来一直这样的称呼。这个梵语译音并不存在误差变化,只是今天的人无法找到这个名字在当时的真正含义。 不光是今天的人,就是南宋时期的人就已经对于这个名字的由来不太清楚了。 以南宋的幽兰居士 孟元老写“东京梦华录”中的记载为例:

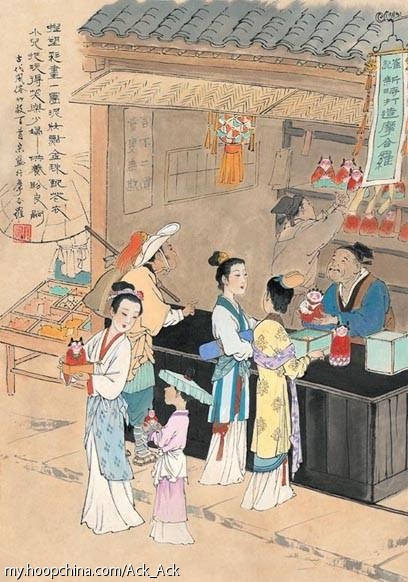

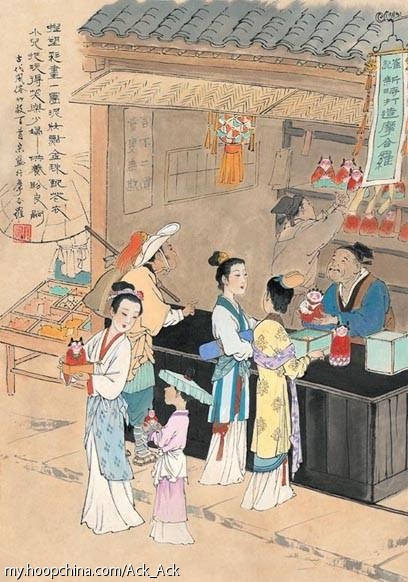

以上是来源于“ 东京梦华录録注”关于“七夕”条目的原文, “东京梦华录”是南宋时期记载关于北宋陷落之前当时东京繁华热闹的市井生活和民风的杂记。文中介绍了“磨合罗”的相关情况, 比如它是一种泥塑的小童,配合各种装饰及相关别名,价高者值几千文钱。作为“七夕”节日的代表物,当时还流行小童拿荷叶模仿“磨合罗”的样子游行等等。这里孟元老只是说“磨合罗”是来源于佛经名称, 可以通“摩睺罗”,但是并没有对于这个梵语译音所代表的含义进行解释。今人绘画当年街头购买“磨合罗”的情形:

本书由邓之城注解,邓之城关于“磨合罗”有他自己的解释。我把邓的看法贴在下面:

邓之城引南宋末至元初的陈元靓在《岁时广记》中的记述:“磨喝乐南人目为巧儿。今行在中瓦子后市街众安桥,卖磨喝乐最为旺盛,惟苏州极巧,为天下第一”。(众安桥的地名依然存在,今位于杭州上城区。)以及可能南宋初期的 金盈之著《醉翁谈录》中的:“京师是日多博泥孩儿,端正细腻,京语谓之摩睺罗。小大不一,价亦不廉。或加饰以男女衣服,有及于华奢者,南人目为巧儿”;但是这两位都没有解释磨合罗的含义,所以邓之城就而把文中的“摩睺罗”改为“罗睺罗”加以解释。称“案或言摩睺罗即罗睺罗对音。”来简单说明这种想法的来源, 实际上是缺乏更多的支持。

“罗睺罗”即罗睺,是佛教创立者释迦摩尼的众多儿子之一,年幼时跟随释迦摩尼的十大弟子之一的舍利弗学习,后来直接跟随佛祖,也成为了佛祖的十大弟子之一。有关于他的事迹同样有很多,后世称其为“密行第一”,有的人说罗睺故事中他的出生得七年孕育而生,天资极其聪慧等等,把这些说法和磨合罗的“求子”功能对比,以求取聪慧作为世俗大众的普遍愿望相吻合,从而得出“罗睺即磨合罗”的结论。但是这种结论是牵强附会的。

罗睺相关的故事当中也没有说他聪慧方面的,反而是他年幼时比较任性淘气。后来罗睺广为传颂的“密行第一”也并非是指他的聪慧而是指其知道遵守各种细致的修行规定, 属于“知识”的概念。在佛教中“知识”和“智慧”是分开的。“知识”属于后天习得,而“聪慧”是天生的本能。所以经常有法师在传教时总是不忘提醒 “学习佛经不如开悟更加重要”云云。所以这种想当然认为罗睺作为释迦摩尼之子一定是聪慧的,再与“磨合罗”相联系的关系并没有根据。倒是罗睺的师父 舍利弗被称为“智慧第一”,我看倒是更加贴近上述对于所谓“聪慧”的愿望。所以我认为“磨合罗是罗睺”的说法并没有证据支持。

那么到此,扬州晚报上提到的两种解释都是错误的。除了这两种解释以外, 还有一种解释,就是研究民俗戏曲的 吴晓铃先生在《耍孩儿剧种小考》的文章中“‘耍孩儿’即‘魔合罗’,‘魔合罗’是印度梵文名词’大黑天‘的音译”的说法。这种说法不仅有吴晓铃,还有日本学者高桥盛考、小林太市郎二先生等也一样考证得出同样的结果。为什么他们这样认为呢?

“大黑天”的梵语罗马字译音为“ Mahakala”,Maha与前面提到的“摩诃”一样,是“大”的意思。后者“kala”翻译成汉字译音为“迦罗”,一般梵语“la"字结尾都翻译为“罗”。所以大黑天翻译成汉语译音是“摩诃迦罗”,或者按照西藏的汉语翻译“玛哈嘎拉”。从译音上面来说,和前面“摩呼罗迦”还有“罗睺”的例子一样都并非接近“磨合罗”或者“摩睺罗”。但是“大黑天”的确在中国历史上有段时间被称为“摩睺罗”,而且有直接的证据支持。我想这就是为什么很多学者都对“大黑天就是磨合罗”的这种推论非常推崇。

那么是否这种解释对的呢? 我同样认为是错的。

大黑天是藏密(也就是藏传佛教密宗)非常推崇的护法神。其一般是金刚现怨怒相,为什么被广为崇拜,地位那么高呢? 因为它的原型是来源于印度本身文化的印度教(或者叫婆罗门教)的三大主神之一的“湿婆”(Siva),印度教的三位主神各有功能, 首先创造神为大梵天。佛教吸收后作为佛祖的护法神之一。其次是掌管维护的“毗湿奴”或者叫做“那罗延天”。最后掌管毁灭的则是“湿婆”,它在三位主神中间正因为它强大的破坏力最被推崇和崇拜。 佛教吸收后也同样是护法神,在唐代佛教密宗称为“大自在天” (梵语罗马字译音是Maheśvara,汉语译音是摩醯首羅),后藏密衍变成为大黑天。

藏密和唐密是有区别的,因为其传入的时间和发展方式等都不同。中原汉地传入佛教密宗是在唐玄宗开元年间,有“开元三大士”之称的三位印度佛僧带来的当时印度佛教发展鼎盛时期的密宗或称密教,受到唐玄宗的大为赏识和推广。佛教在唐代进入鼎盛时期,今天看到的龙门石窟的雕刻等都是密宗时期的反映。但是到了晚唐,唐武宗由于政治上打压佛教势力的需要,施行“灭佛”运动,除了少数佛寺保留以外,全国其余大小佛寺被弃,土地被收为国有,僧人还俗,佛教影响在短暂时间内被清除。尽管继任的唐宣宗恢复了佛教的地位,但是密宗的影响力却无法恢复到唐玄宗早期那种兴盛了。

西藏的情况有所不同。西藏自唐初文成公主入藏,带来了中原地区佛教文化。之后两百年间佛教在西藏的传播过程中一直和西藏原有的原始宗教苯教处于斗争中,并没有像中原发展那样得到成功。直到唐玄宗开元年间引入密宗大兴之后,天宝年间吐蕃王赤松德赞重佛仰苯,请中原的僧人寂护入藏传教。而由寂护推荐,赤松德赞也从印度请藏密的开创者密宗僧人莲花生入藏。莲花生入藏后建立了西藏第一座藏密寺庙——桑耶寺,为七名吐蕃贵族进行剃度授戒,开始标志着藏密信仰的开始。

传说莲花生以所谓“神通”闻名,入藏后降服苯教八部鬼神等等,把苯教收服于佛教之下。而实际上莲花生非常聪明的结合了苯教和佛教各自特点,既保留了佛教教义、确定佛教中的释迦摩尼及其学说信仰不变,同时又将苯教文化中的各种神灵收纳为佛教护法神,按照佛教在印度发展的模式成功地套用在西藏。而外在形式上面比如和祭祀相关的礼仪中,出现佩戴人骨和以人骨作为法器,这些与佛教教义相违背的原始宗教色彩的以杀生祭祀来驱鬼求神的巫术也吸收到新生的藏密之中。藏密并非是正统的佛教文化,它的活佛转世制度,僧侣食荤和以性事活动所谓“双修”并不符合佛教教义。所以藏密和唐密有着明显的区别。

不仅在佛教的兴盛在时间上西藏与中原是同步的,在佛教被打击的时期情况也基本相同。西藏末代吐蕃王朗达玛在唐会昌三年(843年),也就是唐武宗年号,在西藏实行“灭佛”运动。这使得西藏佛教传播受到极大打击。而唐武宗灭佛之后汉地中原地区唐末五代战乱到宋代,密宗逐渐式微,但是与此相反的是西藏的藏密却又出现复兴。个中原因我认为是西藏吐蕃灭亡,经过混乱时期后重新进行稳定发展状态,地方割据分裂没有强有力中央集权干扰,宗教势力反而得以有机会重新获得政治上青睐,成为政教合一的政治形态中重要的组成部分。藏密正因为其早先成功结合了当地苯教原始文化,能够快速适应统治需求,所以才展现出新的生命力。

藏密复兴时期出现了几位对于藏密复兴也起到重要作用的关键改革者,如阿底峡和宗喀巴。他们把密宗本身保守传播的弱点进行改革,重新修改教义使得藏密更具吸引力。而中原地区的密宗却没有出现这样的关键人物,同时密宗自身固有的保守特点及相对于同时期两宋高度发达的经济文化而显得不再有竞争力。

密宗的这种“秘而不宣”为特色的保守特点注定了其发展空间会越来越狭小。佛教在印度正是由于密宗的这一特点慢慢失去空间,“神秘性”又造成内部隔阂,与印度当地原始宗教——印度教的竞争和结合中反而被同化而淘汰。同时外部偶然性原因是被伊斯兰教的武力入侵而摧毁。

今天在汉地消亡的唐代密宗在日本被很好的保留,称为“东教”。所以今天在查找唐密的资料的时候,日本都能够提供很多非常可靠的唐代汉地密宗相关的内容资料。

我之所以写藏密和唐密的区别是因为吴晓铃先生等考证的“磨合罗是大黑天”的说法其根据不可能是唐密而是藏密,这就与汉地出现的“磨合罗”所属的时期不同。唐密并非推崇“大黑天“神,今天在日本相关的寺院和经卷中看到的是以“大自在天”而非大黑天的概念对象,说明北宋或者之前的唐、五代时期汉地并没有大黑天的概念。元代开始后,因为蒙古人信奉推广藏密所以汉地才开始有对大黑天等藏密文化的相对了解。但是藏密在汉地的传播始终并不顺利,一方面这是民族矛盾问题,元代实行种族制度,中原汉人属于四个级别中最低一层。同时蒙古以武力征服南宋并不得人心。另一方面,南宋高度发达的经济和文化背景下产生的以基于儒家文化的理学思想相对于落后的藏密文化更具有先进性。藏密能够征服蒙古文化但是却无法取得对于儒家文化的优势。所以文人士大夫阶层及普通民众都在屈辱的亡国事实面前都不会愿意接蒙古人推崇的藏密文化。到了明代,明成祖明令禁止在汉地传播藏密,对于之后藏密传播更是严重打击。清代以后,满洲人同样和蒙古人一样喜爱藏密,但或许是看到历史上汉人对于藏密不能很好的接受,清代统治者只是允许满清贵族等少数人得到机会接触藏密,对于广大中原百姓来说,藏密依然是被禁止的陌生宗教。

所以这样的背景下,如何能够得出广为汉族百姓喜爱的的“磨合罗”是来源于西藏喇嘛教的大黑天护法神的结论呢?

所以理论上是不可能的,而作为支持“磨合罗是大黑天”说法的实际证据我认为和理论依据一样没有说服力。

实际证据被引用的是南宋爱国人士郑思肖完成的”心史“中明确提到了”摩睺罗神“。这尊在汉地佛教并不熟悉的神应该是大黑天。所以研究者认为,“心史”中写的“”摩睺罗神“就是”东京梦华录“中提到的来源于西域佛经中的”摩睺罗“,也就是”磨合罗“的原型。那么”心史“是否真的是能够证明这点呢?

郑思肖完成的这本书内容涉及到他的民族认同感。他是一位民族主义的爱国者,忠于南宋而反对元蒙的统治。南宋亡后,作为南宋遗民他坐卧不向北,以示不向元统治者屈服;屋中还高挂“本穴世界”的题额,本穴,以“本”字中的“十”移置“穴”字中,即为“大宋”两字,以标“大宋世界”。曾著书称“大无工十空经”,空字去工加十,仍为“宋”字,以寓其书名实为“大宋经”。为了表示忠于南宋,发誓“不与北人交接”,在朋友座间,一听到语音有异的,马上站起来走人。他所画兰花,无土无根或有根无土,人问之,答道:“地都被番人(指元人)抢去了,你不知道吗?” 由于“心史”书中内容有关于南宋灭亡的历史,在当时是无法发表的。所以他于癸未年(公元1283年,即元代至元二十年——郑思肖在书上题“(宋)德祐九年”),把《心史》全书藏在铁函中,用石灰防腐,沉于苏州城内承天寺(今东中市承天寺前及东、西海岛一带)狼山房井。明末明崇祯十一年(1638),苏州地区大旱,十一月初八日,承天寺狼山房僧人达始(字君慧)浚枯井,才将藏于泥水中已有356年之久的铁函起出,打开后被广为传抄,刊刻。由于郑思肖的爱国精神正符合明末当时社会思潮,所以引起巨大反响。

由于这个背景,所以我查找“心史”当中关于”摩睺罗神“相关上下文时就发现到了问题:

这是记述元大都建成后不久举行藏传佛教法事活动。郑思肖不称大都仍称幽州,不称蒙古而仍称鞑靼, 称元朝皇帝忽必烈为鞑主。镇国寺(元代又称西镇国寺)在大都西门平则门(今阜城门)外,为忽必烈察必皇后所建功德寺。这里供奉的并非是中原汉地的佛教神祗,而是藏密神像。“摩睺罗神”不仅外貌凶残可恶,佩戴人骨,脚踏孕妇,手持血小儿,而僧侣的祭祀活动更加恐怖,以吸食孕妇 乳 房 之血,吃腹中小儿肉,拿头盖骨做钵盂等等行为反映出一种落后文化的邪教特征。而这样”恶行“的僧人却又被忽必烈封为帝师,这位帝师很可能就是被称为藏密萨迦派第五代祖师的八思巴。字里行间说明郑思肖对于元代愚昧统治的极度反感。其实关于八思巴还可以从另外一个著名的例子来说明其不得汉人之心: 元代藏密僧人楊璉真伽 曾盜掘南宋六帝陵,而把宋理宗的头盖骨奉給八思巴作为法器。类似于这种原始宗教的牺牲祭祀行为出现与“摩睺罗神”相关的事件上面说明这不可能是汉人能够广为接受的神祗。而“摩睺罗神”确应是佛教吸收苯教以后出现的新神祗。其形象和孕妇还有婴儿相搭配并不是为了“求子”,如果是“求子”,为何残忍杀死孕妇和腹中胎儿?逻辑上面让人难以理解。这则材料不仅无法作为验证”磨合罗是大黑天“的说法。西游记里面也多处涉及到吃小儿的情节,可以想象也是对当时元代社会事件的真实反映。

还有一则是元代张昱的《辇下曲》对于“摩睺罗神”的说明,诗云:“北方九眼大黑杀,幻影梵名麻纥剌(即摩睺罗),头戴髑髅踏魔女,用人以祭惑中华”。这里验证了在宋末元初时期,中原地区确有“摩睺罗”或者“麻纥剌”名称的藏密神祗,但是它却和早在唐宋就已经流行于民间的“磨合罗”不一样。前者凶残,用人祭祀,且并不为中原汉人所接受。而后者则是节日欢乐吉祥的代表,是汉文化吸收印度早期佛教文化后衍变而得的一种民间文化形象。但正因为“摩睺罗”名字上面符合“东京梦华录”中的记载才会导致后世学者错误混淆。

除了以上的,大黑天作为湿婆衍变而生的神祗,被一些学者认为和湿婆一样具有破坏及“再生”的功能。婆罗门教的湿婆在印度被广泛崇拜的一个原因就是对它拥有象征的生殖能力的“再生”的含义。大梵天尽管是创造神,因为创造被定义为不可重复的行为,所以实际上周而复始的这种“生”与"死“这个任何宗教都性命攸关的核心问题是围绕湿婆的,也正是为此湿婆才会得到如此重要的地位。如果说”再生“这点联系到”磨合罗“在七夕节日里面所扮演的”乞巧“,”求子“的相同概念的生殖崇拜就有一定的说服力了。但是大黑天能否否代表再生?其次湿婆的再生能否解释围绕”磨合罗“形象出现的莲花,莲叶以及”水上浮“的含义?

我想我不再累述大黑天与再生的考证问题了,因为每个民族都有各自相对应的原始生殖崇拜,而仅仅出于这点把大黑天或者湿婆与“磨合罗”联系起来是不够的。我只要能够回答后一个问题,那么前一个问题也自然而然对于磨合罗来说不重要了。

真正在历史上明确提到“磨合罗“的功能除了“乞巧”以外的词是“化生”。“磨合罗”也被称为”化生童子“。唐代的薛能在《吴姬》诗第十中写道 “ 身在三千第一名,内家丛里独分明。芙蓉殿上中元日,水拍银盘弄化生。” 中元节即是端午节,磨合罗配合有银盘和水波,所展现的形象应该是磨合罗放在银盘上漂在水面。 南宋宁宗时期的周弼 在 ”笺注唐贤绝句三体诗法“ (由元代僧人 释圆至 注)中提到”唐岁时记事 “中对于薛能的描绘进行了细致的解释: “七夕,俗以蜡作婴儿形,浮水中以为戏,为妇人宜子之祥,谓之化生。” (这段文字也存于收入于”四库全书“的 明代 陈继儒 的 “群碎录” 中)这种以蜡制婴儿形求子的风俗直到近代仍在陕西的一些地方流行。

到了宋代开始有些不同,因为“磨合罗”不再是蜡制的了而改为泥塑。宋末元初的周密 在《乾淳岁时记》中写 “七夕节物,多尚果食茜鸡及泥孩儿,号摩睺罗,有极精巧饰以金珠者,其值不貲。” 同时在 “武林旧事”(武林是杭州旧时的一个别名,因为有武林门) 卷三 “乞巧”这篇中完整地详细介绍了“磨合罗”:

“蜡印凫雁水禽之类,浮之水 上”应该是从蜡制“磨合罗”衍变出的一种变化,因为“磨合罗”的材质从蜡变成了陶瓷,浮在水上已不可能,只能由其他物品来象征它原本“水上浮”的特征。从唐至宋代,包括中元节,七夕节都有“磨合罗”的身影。还有一些南宋时期的诗文中与“磨合罗”简单是相关介绍我也在这里一并归纳:

这里的“摩睺罗”,“摩孩罗”,“摩侯罗”都是相通的,正因为是梵语的译音又缺乏明确的来源解释所以才会显得如此混乱。

“化生”一词本身是佛教用语, 对于“化生”的解释按 《大乘义章》 卷八:“言化生者,如诸天等,无所依托,无而忽起,名曰化生。若无依托,云何得生?如“地论”释,依业故生。” 意思是指无所依托,借业力而忽然出现者,专门指如诸天神、饿鬼及地狱中的受苦者。但并非是普通人的求子。这和“磨合罗”的情况差距较大。

“化生” 的直接解释无法回答有关“磨合罗”的问题,那么我觉得很可能也是出现由于转音或者是别字。“化生” 或许可以解释为“花生”的转音别称。因为最早的 “磨合罗” 的形象是童子在莲花中站或坐,可能意思是指由莲花生出的小童,之后慢慢衍变成手举莲花或者荷叶等形象,而由于这又无法理解 “磨合罗” 的本意所以被世俗曲解了。相关联的“水上浮”则只能是因为莲的这种物理特性决定的,侧面证明了“磨合罗”是由莲花载小童漂浮水上的样子作为最初的概念。

那么为什么一定要有莲花或者莲叶呢?最初的“磨合罗”的语义究竟是怎样?又为什么元代西游记当中唐僧会被称为“磨合罗”?

++++

下面接“第二部分”

首先,这里可能有两种理解。第一,大唐三藏国师的名字叫“摩合罗俊”,而孙悟空则是他的徒弟。这种解释我认为是不成立的。 原因是我查了梵语的汉字译音, 并没有“摩合罗俊”这样的词汇。前后文也不存在突然出现“摩合罗俊”这样的名字的理由。我倾向于认为这种解释很难有意义。

第二,大唐三藏国师的名字叫“摩合罗”,而孙悟空则是“俊徒弟”。我觉得这个解释是成立的。原因如下:

- “摩合罗”作为梵语译音的确有解释, 而不同解释之间的辨析就是我想要下面文章中说明的

- 孙悟空自称“俊徒弟”符合上下文。在文中, 孙悟空实际上和铁扇公主见面时就有言语上面的挑逗。比如说,孙悟空说:“弟子不浅,娘子不深。我与你大家各出一件,凑成一对妖精”,实际上是带色笑话。铁扇公主拒绝之后威胁他说:“你那秃髑髅敢禁不得刚刀剁” 孙悟空听罢便说:“我盗了老子金丹,炼得铜筋铁骨,火眼金睛,钅俞石 屁 眼 ,摆锡 鸡 巴 。我怕甚刚刀剁下我 鸟 来?”这里孙悟空口出带生殖器的脏话,实际上还是有调情的意味。 上下文说明孙悟空在介绍自己时加“俊”字符合当时这种调情的环境。

这是2009年8月扬州晚报中的篇有关“磨合罗”也就是“磨喝乐”的文章。文章里面已经非常详细的记述了有关“磨合罗”的详细信息。尽管标题中写磨合罗起源于扬州,但是实际上磨合罗何时出现在中原并不可考。我把文中对于磨合罗介绍内容归纳如下:

1. “磨合罗”是唐、五代、两宋时期非常著名的民间玩具,其外形是一个男孩坐或者站立在莲花当中,也有后来衍变成为孩童手持莲花等等各种形象。它含有求子的寓意。

2. “磨合罗”这个名称来源于梵语译音, 今天被解释为两种可能:

- “磨合罗”是“摩呼罗迦”的别称,“摩呼罗迦”是佛教八部众之一,直译为“大蟒神”

- “磨合罗”是释迦摩尼的儿子”罗睺的别称

那么上面这样的对于磨合罗的解释是否成立呢?我认为是不成立的。理由第一点,摩呼罗迦这个译名,按照罗马字翻译是“ Mahoraga 或者 Mahiraga”,按照构词法分析可以拆解为前半部分 “摩呼” 和后半部分“罗迦”。 “摩呼”为“大”的含义, 这与另一种译音“摩诃”其实都是一个意思。而“罗迦”意为蟒,“罗”与“迦”是不能分开的, 分开就无法表达出意思。后半部分按照佛教梵语汉语译音是“那迦”,其梵语罗马字译音为“Naga”, 意思也可以是指龙。敦煌壁画中有对佛教中的“龙王”有明确的形象(龙王礼佛图 五代):

可以看到, 佛教中龙王的外形是人身蛇尾。说明其最早是来源于蛇崇拜。而“摩呼罗迦”的外形按照佛经中关于翻译这些名词的辞书如唐代的慧琳著 《一切经音义》卷二五写为 “摩睺罗伽,新云莫呼勒伽。此云胸行神,即大蟒虵也。”

宋代的普潤大師法雲写的“翻译名义集”中:

亦云摩呼罗伽,此云大腹行。什曰:是地龙而腹行也。肇曰:大蟒神腹行也。净名疏云:即世间庙神。受人酒肉,悉入蟒腹。毁戒邪谄,多嗔少施,贪嗜酒肉。戒缓,堕鬼神;多嗔,虫入其身而唼食之。亦名莫呼洛。诸经云人非人者,天台云此乃结八部数尔。由此可见,腹行的特征与龙王其实相吻合。说明摩呼罗迦最早应该与龙出于同一本源。在发展衍变过程中,摩呼罗迦被赋予了“乐神”部分功能,开始有更多独特的自我特征。有的解释把它的形象写为“人身蛇首 ”,这应该是错的,既然人身蛇首又如何腹行?岂不矛盾。

因此,从“摩呼罗迦”衍变为“磨合罗”的想法缺乏支持, 因为“磨合罗”这个称呼并非是今天对于过去模糊不清的概念的误称,而是自唐宋以来一直这样的称呼。这个梵语译音并不存在误差变化,只是今天的人无法找到这个名字在当时的真正含义。 不光是今天的人,就是南宋时期的人就已经对于这个名字的由来不太清楚了。 以南宋的幽兰居士 孟元老写“东京梦华录”中的记载为例:

以上是来源于“ 东京梦华录録注”关于“七夕”条目的原文, “东京梦华录”是南宋时期记载关于北宋陷落之前当时东京繁华热闹的市井生活和民风的杂记。文中介绍了“磨合罗”的相关情况, 比如它是一种泥塑的小童,配合各种装饰及相关别名,价高者值几千文钱。作为“七夕”节日的代表物,当时还流行小童拿荷叶模仿“磨合罗”的样子游行等等。这里孟元老只是说“磨合罗”是来源于佛经名称, 可以通“摩睺罗”,但是并没有对于这个梵语译音所代表的含义进行解释。今人绘画当年街头购买“磨合罗”的情形:

本书由邓之城注解,邓之城关于“磨合罗”有他自己的解释。我把邓的看法贴在下面:

邓之城引南宋末至元初的陈元靓在《岁时广记》中的记述:“磨喝乐南人目为巧儿。今行在中瓦子后市街众安桥,卖磨喝乐最为旺盛,惟苏州极巧,为天下第一”。(众安桥的地名依然存在,今位于杭州上城区。)以及可能南宋初期的 金盈之著《醉翁谈录》中的:“京师是日多博泥孩儿,端正细腻,京语谓之摩睺罗。小大不一,价亦不廉。或加饰以男女衣服,有及于华奢者,南人目为巧儿”;但是这两位都没有解释磨合罗的含义,所以邓之城就而把文中的“摩睺罗”改为“罗睺罗”加以解释。称“案或言摩睺罗即罗睺罗对音。”来简单说明这种想法的来源, 实际上是缺乏更多的支持。

“罗睺罗”即罗睺,是佛教创立者释迦摩尼的众多儿子之一,年幼时跟随释迦摩尼的十大弟子之一的舍利弗学习,后来直接跟随佛祖,也成为了佛祖的十大弟子之一。有关于他的事迹同样有很多,后世称其为“密行第一”,有的人说罗睺故事中他的出生得七年孕育而生,天资极其聪慧等等,把这些说法和磨合罗的“求子”功能对比,以求取聪慧作为世俗大众的普遍愿望相吻合,从而得出“罗睺即磨合罗”的结论。但是这种结论是牵强附会的。

罗睺相关的故事当中也没有说他聪慧方面的,反而是他年幼时比较任性淘气。后来罗睺广为传颂的“密行第一”也并非是指他的聪慧而是指其知道遵守各种细致的修行规定, 属于“知识”的概念。在佛教中“知识”和“智慧”是分开的。“知识”属于后天习得,而“聪慧”是天生的本能。所以经常有法师在传教时总是不忘提醒 “学习佛经不如开悟更加重要”云云。所以这种想当然认为罗睺作为释迦摩尼之子一定是聪慧的,再与“磨合罗”相联系的关系并没有根据。倒是罗睺的师父 舍利弗被称为“智慧第一”,我看倒是更加贴近上述对于所谓“聪慧”的愿望。所以我认为“磨合罗是罗睺”的说法并没有证据支持。

那么到此,扬州晚报上提到的两种解释都是错误的。除了这两种解释以外, 还有一种解释,就是研究民俗戏曲的 吴晓铃先生在《耍孩儿剧种小考》的文章中“‘耍孩儿’即‘魔合罗’,‘魔合罗’是印度梵文名词’大黑天‘的音译”的说法。这种说法不仅有吴晓铃,还有日本学者高桥盛考、小林太市郎二先生等也一样考证得出同样的结果。为什么他们这样认为呢?

“大黑天”的梵语罗马字译音为“ Mahakala”,Maha与前面提到的“摩诃”一样,是“大”的意思。后者“kala”翻译成汉字译音为“迦罗”,一般梵语“la"字结尾都翻译为“罗”。所以大黑天翻译成汉语译音是“摩诃迦罗”,或者按照西藏的汉语翻译“玛哈嘎拉”。从译音上面来说,和前面“摩呼罗迦”还有“罗睺”的例子一样都并非接近“磨合罗”或者“摩睺罗”。但是“大黑天”的确在中国历史上有段时间被称为“摩睺罗”,而且有直接的证据支持。我想这就是为什么很多学者都对“大黑天就是磨合罗”的这种推论非常推崇。

那么是否这种解释对的呢? 我同样认为是错的。

大黑天是藏密(也就是藏传佛教密宗)非常推崇的护法神。其一般是金刚现怨怒相,为什么被广为崇拜,地位那么高呢? 因为它的原型是来源于印度本身文化的印度教(或者叫婆罗门教)的三大主神之一的“湿婆”(Siva),印度教的三位主神各有功能, 首先创造神为大梵天。佛教吸收后作为佛祖的护法神之一。其次是掌管维护的“毗湿奴”或者叫做“那罗延天”。最后掌管毁灭的则是“湿婆”,它在三位主神中间正因为它强大的破坏力最被推崇和崇拜。 佛教吸收后也同样是护法神,在唐代佛教密宗称为“大自在天” (梵语罗马字译音是Maheśvara,汉语译音是摩醯首羅),后藏密衍变成为大黑天。

藏密和唐密是有区别的,因为其传入的时间和发展方式等都不同。中原汉地传入佛教密宗是在唐玄宗开元年间,有“开元三大士”之称的三位印度佛僧带来的当时印度佛教发展鼎盛时期的密宗或称密教,受到唐玄宗的大为赏识和推广。佛教在唐代进入鼎盛时期,今天看到的龙门石窟的雕刻等都是密宗时期的反映。但是到了晚唐,唐武宗由于政治上打压佛教势力的需要,施行“灭佛”运动,除了少数佛寺保留以外,全国其余大小佛寺被弃,土地被收为国有,僧人还俗,佛教影响在短暂时间内被清除。尽管继任的唐宣宗恢复了佛教的地位,但是密宗的影响力却无法恢复到唐玄宗早期那种兴盛了。

西藏的情况有所不同。西藏自唐初文成公主入藏,带来了中原地区佛教文化。之后两百年间佛教在西藏的传播过程中一直和西藏原有的原始宗教苯教处于斗争中,并没有像中原发展那样得到成功。直到唐玄宗开元年间引入密宗大兴之后,天宝年间吐蕃王赤松德赞重佛仰苯,请中原的僧人寂护入藏传教。而由寂护推荐,赤松德赞也从印度请藏密的开创者密宗僧人莲花生入藏。莲花生入藏后建立了西藏第一座藏密寺庙——桑耶寺,为七名吐蕃贵族进行剃度授戒,开始标志着藏密信仰的开始。

传说莲花生以所谓“神通”闻名,入藏后降服苯教八部鬼神等等,把苯教收服于佛教之下。而实际上莲花生非常聪明的结合了苯教和佛教各自特点,既保留了佛教教义、确定佛教中的释迦摩尼及其学说信仰不变,同时又将苯教文化中的各种神灵收纳为佛教护法神,按照佛教在印度发展的模式成功地套用在西藏。而外在形式上面比如和祭祀相关的礼仪中,出现佩戴人骨和以人骨作为法器,这些与佛教教义相违背的原始宗教色彩的以杀生祭祀来驱鬼求神的巫术也吸收到新生的藏密之中。藏密并非是正统的佛教文化,它的活佛转世制度,僧侣食荤和以性事活动所谓“双修”并不符合佛教教义。所以藏密和唐密有着明显的区别。

不仅在佛教的兴盛在时间上西藏与中原是同步的,在佛教被打击的时期情况也基本相同。西藏末代吐蕃王朗达玛在唐会昌三年(843年),也就是唐武宗年号,在西藏实行“灭佛”运动。这使得西藏佛教传播受到极大打击。而唐武宗灭佛之后汉地中原地区唐末五代战乱到宋代,密宗逐渐式微,但是与此相反的是西藏的藏密却又出现复兴。个中原因我认为是西藏吐蕃灭亡,经过混乱时期后重新进行稳定发展状态,地方割据分裂没有强有力中央集权干扰,宗教势力反而得以有机会重新获得政治上青睐,成为政教合一的政治形态中重要的组成部分。藏密正因为其早先成功结合了当地苯教原始文化,能够快速适应统治需求,所以才展现出新的生命力。

藏密复兴时期出现了几位对于藏密复兴也起到重要作用的关键改革者,如阿底峡和宗喀巴。他们把密宗本身保守传播的弱点进行改革,重新修改教义使得藏密更具吸引力。而中原地区的密宗却没有出现这样的关键人物,同时密宗自身固有的保守特点及相对于同时期两宋高度发达的经济文化而显得不再有竞争力。

密宗的这种“秘而不宣”为特色的保守特点注定了其发展空间会越来越狭小。佛教在印度正是由于密宗的这一特点慢慢失去空间,“神秘性”又造成内部隔阂,与印度当地原始宗教——印度教的竞争和结合中反而被同化而淘汰。同时外部偶然性原因是被伊斯兰教的武力入侵而摧毁。

今天在汉地消亡的唐代密宗在日本被很好的保留,称为“东教”。所以今天在查找唐密的资料的时候,日本都能够提供很多非常可靠的唐代汉地密宗相关的内容资料。

我之所以写藏密和唐密的区别是因为吴晓铃先生等考证的“磨合罗是大黑天”的说法其根据不可能是唐密而是藏密,这就与汉地出现的“磨合罗”所属的时期不同。唐密并非推崇“大黑天“神,今天在日本相关的寺院和经卷中看到的是以“大自在天”而非大黑天的概念对象,说明北宋或者之前的唐、五代时期汉地并没有大黑天的概念。元代开始后,因为蒙古人信奉推广藏密所以汉地才开始有对大黑天等藏密文化的相对了解。但是藏密在汉地的传播始终并不顺利,一方面这是民族矛盾问题,元代实行种族制度,中原汉人属于四个级别中最低一层。同时蒙古以武力征服南宋并不得人心。另一方面,南宋高度发达的经济和文化背景下产生的以基于儒家文化的理学思想相对于落后的藏密文化更具有先进性。藏密能够征服蒙古文化但是却无法取得对于儒家文化的优势。所以文人士大夫阶层及普通民众都在屈辱的亡国事实面前都不会愿意接蒙古人推崇的藏密文化。到了明代,明成祖明令禁止在汉地传播藏密,对于之后藏密传播更是严重打击。清代以后,满洲人同样和蒙古人一样喜爱藏密,但或许是看到历史上汉人对于藏密不能很好的接受,清代统治者只是允许满清贵族等少数人得到机会接触藏密,对于广大中原百姓来说,藏密依然是被禁止的陌生宗教。

所以这样的背景下,如何能够得出广为汉族百姓喜爱的的“磨合罗”是来源于西藏喇嘛教的大黑天护法神的结论呢?

所以理论上是不可能的,而作为支持“磨合罗是大黑天”说法的实际证据我认为和理论依据一样没有说服力。

实际证据被引用的是南宋爱国人士郑思肖完成的”心史“中明确提到了”摩睺罗神“。这尊在汉地佛教并不熟悉的神应该是大黑天。所以研究者认为,“心史”中写的“”摩睺罗神“就是”东京梦华录“中提到的来源于西域佛经中的”摩睺罗“,也就是”磨合罗“的原型。那么”心史“是否真的是能够证明这点呢?

郑思肖完成的这本书内容涉及到他的民族认同感。他是一位民族主义的爱国者,忠于南宋而反对元蒙的统治。南宋亡后,作为南宋遗民他坐卧不向北,以示不向元统治者屈服;屋中还高挂“本穴世界”的题额,本穴,以“本”字中的“十”移置“穴”字中,即为“大宋”两字,以标“大宋世界”。曾著书称“大无工十空经”,空字去工加十,仍为“宋”字,以寓其书名实为“大宋经”。为了表示忠于南宋,发誓“不与北人交接”,在朋友座间,一听到语音有异的,马上站起来走人。他所画兰花,无土无根或有根无土,人问之,答道:“地都被番人(指元人)抢去了,你不知道吗?” 由于“心史”书中内容有关于南宋灭亡的历史,在当时是无法发表的。所以他于癸未年(公元1283年,即元代至元二十年——郑思肖在书上题“(宋)德祐九年”),把《心史》全书藏在铁函中,用石灰防腐,沉于苏州城内承天寺(今东中市承天寺前及东、西海岛一带)狼山房井。明末明崇祯十一年(1638),苏州地区大旱,十一月初八日,承天寺狼山房僧人达始(字君慧)浚枯井,才将藏于泥水中已有356年之久的铁函起出,打开后被广为传抄,刊刻。由于郑思肖的爱国精神正符合明末当时社会思潮,所以引起巨大反响。

由于这个背景,所以我查找“心史”当中关于”摩睺罗神“相关上下文时就发现到了问题:

幽洲建鎮國寺.附穹廬側.有佛母殿.黃金鑄佛.裸形中立.目矚邪僻.側塑妖女.裸形斜目.指視金佛之形.旁則塑佛與妖女裸合。種種淫狀.((南宋)郑思肖:《心史•大义略叙》[Z],明崇祯十二年张国维刻本,《四库禁毁丛刊》集部第30册,北京出版社,2005年,第660页。)

環列梁璧間.兩廊塑妖僧.或啖活小兒.或啖活大蛇.種種邪怪.後又塑一僧.青面裸形.右手擎一裸血小兒.赤雙足.踏一裸形婦人.頸擐小兒.枯髏數枚.名曰摩睺羅佛.傳此教妖僧.時殺人祭而食.手持人指骨節數珠.此妖僧乃西蕃人.傳西方外道邪法.

韃主潛加之曰帝師.歲歲四月. 佛誕日.二月.那吒太子誕日.佛母殿四角置四大銀甕.貯殺童男童女血.殿角塑立裸佛.仗劍俯視甕中血.妖僧裸形作法祷佛.取血塗佛唇為祭. 與虜主以次分銀甕血飲.先辦壯白將誕孕婦.裸形中坐.妖僧作法咒水.自見水底五色毫光.仍咒眩孕婦魂魄.問其見奇特事否.一聞曰見. 眾執綁 孕婦兩手.妖僧執兩金篦刺入兩乳傍.虜主以次金銀管插入孕婦乳傍.刺孔吸飲生血.見孕婦大號叫.為佛歡喜.叫漸小.血乾命斷.身更雪白. 剖腹分臠肉食.留頭刳為缽盂.漆而金.相持為飲食器.至取孕婦心中一點血.塗佛唇為祭.腹中嬰兒.亦分臠食.以次分取母子骸骨至盡.

各合乳香納大香爐中.煅盡成灰.爭取灰藏篋笥歸.妖僧持所咒妖水令韃主諸猶拭目.盡見孕婦母子乘彩雲而去.四月八夜.惡妖僧宿於穹廬. 虜主婦焚香跪禮.妖僧始與同寢.眾妖僧與虜主群雌亦然.至撫摩允金佛男形.無所不至.謂之度佛種.妖僧惑郎主曰:[若郎主.郎主婦.若郎主眷屬. 若我之身.皆同出於佛之所生.]韃主惑為然.敬信妖僧過真佛.願生佛為子.故建佛母殿.

这是记述元大都建成后不久举行藏传佛教法事活动。郑思肖不称大都仍称幽州,不称蒙古而仍称鞑靼, 称元朝皇帝忽必烈为鞑主。镇国寺(元代又称西镇国寺)在大都西门平则门(今阜城门)外,为忽必烈察必皇后所建功德寺。这里供奉的并非是中原汉地的佛教神祗,而是藏密神像。“摩睺罗神”不仅外貌凶残可恶,佩戴人骨,脚踏孕妇,手持血小儿,而僧侣的祭祀活动更加恐怖,以吸食孕妇 乳 房 之血,吃腹中小儿肉,拿头盖骨做钵盂等等行为反映出一种落后文化的邪教特征。而这样”恶行“的僧人却又被忽必烈封为帝师,这位帝师很可能就是被称为藏密萨迦派第五代祖师的八思巴。字里行间说明郑思肖对于元代愚昧统治的极度反感。其实关于八思巴还可以从另外一个著名的例子来说明其不得汉人之心: 元代藏密僧人楊璉真伽 曾盜掘南宋六帝陵,而把宋理宗的头盖骨奉給八思巴作为法器。类似于这种原始宗教的牺牲祭祀行为出现与“摩睺罗神”相关的事件上面说明这不可能是汉人能够广为接受的神祗。而“摩睺罗神”确应是佛教吸收苯教以后出现的新神祗。其形象和孕妇还有婴儿相搭配并不是为了“求子”,如果是“求子”,为何残忍杀死孕妇和腹中胎儿?逻辑上面让人难以理解。这则材料不仅无法作为验证”磨合罗是大黑天“的说法。西游记里面也多处涉及到吃小儿的情节,可以想象也是对当时元代社会事件的真实反映。

还有一则是元代张昱的《辇下曲》对于“摩睺罗神”的说明,诗云:“北方九眼大黑杀,幻影梵名麻纥剌(即摩睺罗),头戴髑髅踏魔女,用人以祭惑中华”。这里验证了在宋末元初时期,中原地区确有“摩睺罗”或者“麻纥剌”名称的藏密神祗,但是它却和早在唐宋就已经流行于民间的“磨合罗”不一样。前者凶残,用人祭祀,且并不为中原汉人所接受。而后者则是节日欢乐吉祥的代表,是汉文化吸收印度早期佛教文化后衍变而得的一种民间文化形象。但正因为“摩睺罗”名字上面符合“东京梦华录”中的记载才会导致后世学者错误混淆。

除了以上的,大黑天作为湿婆衍变而生的神祗,被一些学者认为和湿婆一样具有破坏及“再生”的功能。婆罗门教的湿婆在印度被广泛崇拜的一个原因就是对它拥有象征的生殖能力的“再生”的含义。大梵天尽管是创造神,因为创造被定义为不可重复的行为,所以实际上周而复始的这种“生”与"死“这个任何宗教都性命攸关的核心问题是围绕湿婆的,也正是为此湿婆才会得到如此重要的地位。如果说”再生“这点联系到”磨合罗“在七夕节日里面所扮演的”乞巧“,”求子“的相同概念的生殖崇拜就有一定的说服力了。但是大黑天能否否代表再生?其次湿婆的再生能否解释围绕”磨合罗“形象出现的莲花,莲叶以及”水上浮“的含义?

我想我不再累述大黑天与再生的考证问题了,因为每个民族都有各自相对应的原始生殖崇拜,而仅仅出于这点把大黑天或者湿婆与“磨合罗”联系起来是不够的。我只要能够回答后一个问题,那么前一个问题也自然而然对于磨合罗来说不重要了。

真正在历史上明确提到“磨合罗“的功能除了“乞巧”以外的词是“化生”。“磨合罗”也被称为”化生童子“。唐代的薛能在《吴姬》诗第十中写道 “ 身在三千第一名,内家丛里独分明。芙蓉殿上中元日,水拍银盘弄化生。” 中元节即是端午节,磨合罗配合有银盘和水波,所展现的形象应该是磨合罗放在银盘上漂在水面。 南宋宁宗时期的周弼 在 ”笺注唐贤绝句三体诗法“ (由元代僧人 释圆至 注)中提到”唐岁时记事 “中对于薛能的描绘进行了细致的解释: “七夕,俗以蜡作婴儿形,浮水中以为戏,为妇人宜子之祥,谓之化生。” (这段文字也存于收入于”四库全书“的 明代 陈继儒 的 “群碎录” 中)这种以蜡制婴儿形求子的风俗直到近代仍在陕西的一些地方流行。

到了宋代开始有些不同,因为“磨合罗”不再是蜡制的了而改为泥塑。宋末元初的周密 在《乾淳岁时记》中写 “七夕节物,多尚果食茜鸡及泥孩儿,号摩睺罗,有极精巧饰以金珠者,其值不貲。” 同时在 “武林旧事”(武林是杭州旧时的一个别名,因为有武林门) 卷三 “乞巧”这篇中完整地详细介绍了“磨合罗”:

立秋日,都人戴楸叶,饮秋水、赤小豆。七夕节物,多尚果食、茜鸡。及泥孩儿号“摩侯罗”,有极精巧,饰以金珠者,其直不赀。并以蜡印凫雁水禽之类,浮之水 上。妇人女子,至夜对月穿针。饾饤杯盘,饮酒为乐,谓之“乞巧”。及以小蜘蛛贮盒内,以候结网之疏密,为得巧之多少。小儿女多衣荷叶半臂,手持荷叶,效颦 “摩侯罗”。大抵皆中原旧俗也。七夕前,修内司例进“摩侯罗”十卓,每卓三十枚,大者至高三尺,或用象牙雕镂,或用龙涎佛手香制造,悉用镂金珠翠。衣帽、 金钱、钗镯、佩环、真珠、头须及手中所执戏具,皆七宝为之,各护以五色镂金纱厨。制阃贵臣及京府等处,至有铸金为贡者。宫姬市娃,冠花衣领皆以乞巧时物为 饰焉。

“蜡印凫雁水禽之类,浮之水 上”应该是从蜡制“磨合罗”衍变出的一种变化,因为“磨合罗”的材质从蜡变成了陶瓷,浮在水上已不可能,只能由其他物品来象征它原本“水上浮”的特征。从唐至宋代,包括中元节,七夕节都有“磨合罗”的身影。还有一些南宋时期的诗文中与“磨合罗”简单是相关介绍我也在这里一并归纳:

南宋孝宗时期 赵师侠 的《鹊桥仙·丁巳七夕》中吟道:“摩孩罗荷叶伞儿轻,总排列、双双对对。花瓜应节,蛛丝卜巧,望月穿针楼外。不知谁见女牛忙,谩多少、人间欢会”;

南宋宁宗时期 临安人 著《西湖老人繁胜录》载:“御街扑卖摩侯罗,多着乾红背心,系青纱裙儿;亦有着背儿,戴帽儿者。牛郎织女,扑卖盈市。卖荷叶伞儿,家家少女乞巧饮酒。”

南宋末期度宗时期 吴自牧 著《梦梁录》:“内庭与遗宅皆塑卖磨喝乐。又名摩喉罗孩儿,悉以土木雕塑,更以造彩装栏座,用碧纱罩笼下,下以桌面架之,用碧张罩宠之,下桌面架之,用青绿销金桌围护,或以金玉珠翠装饰尤佳。” “市井儿童手执新荷叶,效‘摩睺罗’之状。此东都流传,至今不改,不知出何文记也。”;

收录于 元代的《京本通俗小说》的可能是南宋话本的《碾玉观音》中,有琢玉摩侯罗的情节:“去府库里寻出一块透明的羊脂美玉来,这块玉上尖下圆,好做一个摩侯罗儿。摩侯罗儿只是七月七日乞巧使得。”

这里的“摩睺罗”,“摩孩罗”,“摩侯罗”都是相通的,正因为是梵语的译音又缺乏明确的来源解释所以才会显得如此混乱。

“化生”一词本身是佛教用语, 对于“化生”的解释按 《大乘义章》 卷八:“言化生者,如诸天等,无所依托,无而忽起,名曰化生。若无依托,云何得生?如“地论”释,依业故生。” 意思是指无所依托,借业力而忽然出现者,专门指如诸天神、饿鬼及地狱中的受苦者。但并非是普通人的求子。这和“磨合罗”的情况差距较大。

“化生” 的直接解释无法回答有关“磨合罗”的问题,那么我觉得很可能也是出现由于转音或者是别字。“化生” 或许可以解释为“花生”的转音别称。因为最早的 “磨合罗” 的形象是童子在莲花中站或坐,可能意思是指由莲花生出的小童,之后慢慢衍变成手举莲花或者荷叶等形象,而由于这又无法理解 “磨合罗” 的本意所以被世俗曲解了。相关联的“水上浮”则只能是因为莲的这种物理特性决定的,侧面证明了“磨合罗”是由莲花载小童漂浮水上的样子作为最初的概念。

那么为什么一定要有莲花或者莲叶呢?最初的“磨合罗”的语义究竟是怎样?又为什么元代西游记当中唐僧会被称为“磨合罗”?

++++

下面接“第二部分”